正道直行的屈原

訪中國屈原學會會長方銘

- 微信

- 新浪微博

- QQ空間

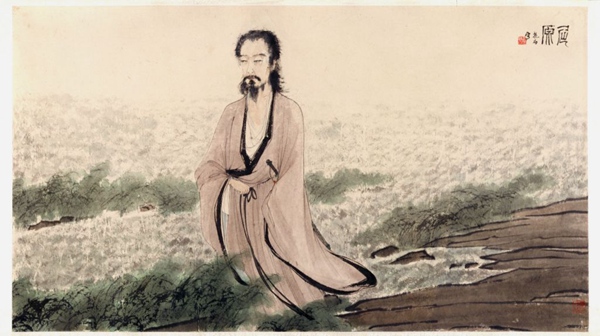

圖為傅抱石所作《屈原圖》,現藏于故宮博物院。傅抱石自20世紀40年代起開始為屈原造像。在抗戰期間,他曾與老友郭沫若一同通過屈原這一偉大形象宣揚愛國精神,借此喚起國民的戰斗情緒,以挽救國家民族的危機。

每到端午,我們自然想起屈原。千百年來,是什么讓人們這樣懷念屈原,而且用一個節日長久地紀念他?就屈原的精神內涵與其文化價值,本報采訪了相關專家。

屈原是一個想有所作為、有抱負的政治家,其對理想的堅守體現了他作為孔子及儒家思想繼承者對“美政”的追求

記者:端午節紀念屈原的習俗起源于何時?屈原緣何成為端午節民間的重要紀念?

方銘:端午節是我國重要的傳統節日之一,端午節本身的起源,其歷史可能追溯到上古時期。由于端午節的歷史遠早于屈原,在歷史上,與端午節建立聯系的人物和事件也不止屈原一人。古代端午,有眾多文化風俗活動,因地域和年代的不同,展現出豐富的面貌。

自漢代以來,端午節的活動,更多的就是與屈原聯系在一起了。《藝文類聚》引東漢應劭《風俗通義》說:“五月五日,以五采絲系臂者,辟兵及鬼,令人不病溫,亦因屈原。”又引南朝吳均所著《續齊諧記》:“屈原五月五日投汨羅而死,楚人哀之,每至此日,竹筒貯米,投水祭之……世人作粽,并帶五色絲及楝葉,皆汨羅之遺風也。”

后者雖是神話志怪小說,但由此可知,包粽子、系五彩繩之類的風俗,與屈原早有關聯。

屈原是中國歷史上影響極為深遠的偉大詩人。屈原最終自沉汨羅江,他高潔的人品和不愿與邪惡勢力同流合污的勇氣,受到了歷代中國人的崇敬,這也是端午節的主題逐漸演變為紀念屈原的內在原因。

記者:屈原是偉大的愛國主義詩人,也是一位政治家。如何從多個層面去認識屈原?

方銘:現在我們應從多個層面理解和評價屈原。首先,對屈原的把握,不能脫離其政治活動。屈原的作品,表現的內容正是他的政治活動和政治遭遇,以及政治活動和政治遭遇所帶來的思想感情方面的期待與沮喪、希望與失望。抓住屈原的政治活動軌跡,才能準確把握屈原作品、人格精神的內涵。

戰國時期是一個大動蕩的時代。而楚國的政治卻是一個封閉的體系,楚王重用的都是他的近親,導致優秀的人才不但不能在楚國得到重用,還深受迫害。屈原是一個想在楚國有所作為的政治家,但是楚國不能給他提供大有作為的舞臺。不能有所作為,和想有所作為,這是屈原悲劇命運的根源。

在巨變的戰國時期,如何適應社會的變動,成了這個時代弄潮兒們追逐的目標,戰國時期成功的政治家無不體現這個特點。而屈原卻不同,他把拯救國家和民族放在第一位,而不是根據世俗和權貴來提供自己的產品。他在政治上想有作為的同時,是有自己堅守的。

屈原是一個有崇高理想的人,更是一位堅守理想和操守的政治家。屈原思考拯救楚國的指導原則,思考歷史與現實、自然與社會的有關問題。在思考楚國現實困境的時候,屈原提出了解決問題的方法,那就是要實現堯舜禹湯文武之“美政”。

屈原的“美政”理想是孔子和原始儒家所推崇的“唐虞之道”和三王“德治”政治。

同時,他恪守君子之道,堅持“知止”和“君子固窮”的價值底線。因此,有人說屈原是法家或者改革家,事實上是不準確的。屈原是一位堅守傳統的思想家,他的思想價值,不在于他在戰國時期體現了怎樣的改革意識,而在于他知道人民的幸福依靠回歸“選賢舉能”的美政。

總而言之,屈原是一位有理想和想有所作為的政治家,同時又是一個有堅守的政治家,其對理想的堅守體現了他是孔子及儒家思想的繼承者。

屈原的精神在于他正道直行的人生態度、憂國憂民的政治情懷、追求美政的堅定理想、九死不悔的底線意識

記者:屈原身上蘊藏著眾多美好品行,您認為屈原的精神包含哪些層面?

方銘:在歷史上,屈原的精神價值主要體現在“清廉”、“忠信”的人格。在今天,我們理解的屈原精神的內涵可能應該更為廣闊。就屈原精神的現代意義而言,我覺得以下四個方面是最為重要的,而且是最有現實意義的:

一是正道直行的人生態度。司馬遷說屈原“正道直行”,這個評價是非常精確的。屈原是一個正直的人,也是一個堅守正直的人。屈原的人生觀和價值觀,最核心和最根本的,就是希望通過自己正直的行為,能促進建設一個公正的社會秩序。他致力于堅守正道,不斷求索,從不蠅營狗茍,茍且偷生。

二是憂國憂民的政治情懷。屈原始終把國家和人民的利益放在第一位,不計個人安危得失。“豈余身之憚殃兮,恐皇輿之敗績,忽奔走以先后兮,及前王之踵武。”屈原希望楚國君臣能傳承先人美德,遵守傳統價值觀,施以仁政。他自己為了實現這個目標,奔走照料,在所不惜。

三是追求美政的堅定理想。屈原說的“美政”,就是善政。“舉賢而授能兮,循繩墨而不頗,皇天無私阿兮,覽民德焉錯輔。”讓有德性的人主導社會,尚賢舉能,從而建設一個健康的社會秩序,這也是孔子及原始儒家提倡的德治政治的核心內容。

四是九死不悔的底線意識。屈原說:“亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔。”所謂底線意識,就是面對挫折,絕不退縮;面對誘惑,決不妥協。屈原的詩展示的就是一個正直的君子蒙受不白之冤,但堅守底線、勇敢抗爭的過程。對于屈原來說,他正道直行,即使被放流也堅持底線,毫不動搖。

記者:屈原為什么最終選擇一種激烈的斗爭方式?這與其所處的時代、環境,以及屈原的品性和追求有何關系?

方銘:春秋、戰國之交,隨著晉國的分裂,楚國的衰落,春秋時的晉、楚兩極世界變成了秦國獨大的一極世界。究其原因,最根本的就是秦、楚兩國政治環境的不同。秦國不拘一格降人才,楚國則重用貴戚。不僅如此,優秀的人才在楚國非但不能得到重用,還可能深受迫害。政治環境的劣勢,決定了屈原處在一個難以有大的作為的楚國。

而屈原之愛楚國,把自己置于是楚國命運共同體的一分子,一直致力于改造楚國。為此,他不斷提升自己的才能和德性,屈原說,“紛吾既有此內美兮,又重之以修能”。然而,楚國讒佞當道,楚王不覺悟。屈原雖然知道楚國社會氛圍黑暗陰險,但決不妥協,“寧溘死以流亡兮,余不忍為此態也”。屈原試圖改變在楚國的處境,曾經“上下而求索”。但世俗混濁,楚王昏庸,所有的努力都失敗了。屈原忖度在楚國不可能實現自己的理想,曾經也想離開楚國,因此偕仆夫與馬周游。周游一圈后,“忽臨睨夫舊鄉”,“仆夫悲余馬懷兮,蜷局顧而不行”。深厚的家國情懷促使他重新回到楚國這片土地,對故土不忍離去、無限顧念的眷戀與對于楚國政治的絕望交織在一起,屈原最終在痛苦中自沉汨羅。

梁啟超認為,屈原具有改革政治的熱情,又熱愛人民,熱愛社會。他以其自殺,表現出對社會、對祖國的同情和眷戀,而又不愿意向黑暗勢力妥協的決心。屈原的自殺,也使他的人格和作品更加光耀。

重要的是要樹立偉大的理想,高尚的情操,堅定的信念,并且這個理想、情操、信念都應該體現為祖國為人民的立場

記者:我們今天紀念屈原,對于廉政文化建設和踐行社會主義核心價值觀有何意義?

方銘:廉政自然包括不貪污、不受賄、不營私、不枉法,更重要的是要樹立偉大的理想,高尚的情操,堅定的信念,并且這個理想、情操、信念都應該體現為祖國為人民的立場。孔子所說的“忠恕”二字,即推己及人,盡己所能。也就是說,一個真正合格的廉吏,是堅守高尚情操,以為祖國為人民服務為志趣的。在歷史上,屈原的形象一直和“清廉”“忠信”聯系在一起,是一位有才能有德性的“賢人”。這種形象為廉政樹立了一個標桿。

屈原是一位偉大的愛國主義者,愛國主義體現的是屈原的政治立場,也體現了屈原的文化立場。我們評價屈原的時候,不應該僅僅停留在給屈原加一個愛國主義的標簽,我們更應該看到屈原所處的背景環境,才能了解他愛國主義精神的實質。屈原是在戰國時期這樣一個缺少公平性,缺失了正義價值的時代,積極倡導社會公平和正義價值,并堅定追尋社會公平和正義價值的政治家和詩人。后代人評價他的精神境界可與日月爭輝,可以說是不為過的。

已故北京大學教授林庚先生提出,屈原的藝術才能“全部為了人民的愿望與政治斗爭”,他認為屈原緊密地把自己一生的思想感情與政治斗爭完全統一起來,畢生為一個政治理想而斗爭,是一個真理的追求者。屈原處于戰國時期楚國這樣一個大染缸之中,能出淤泥而不染,原因就在于屈原重視自己政治人格的完整性,鄙視政治投機者。屈原追求社會公正正義、心懷天下,對于今天踐行社會主義核心價值觀具有重要的價值和意義。

記者:站在文化發展與現代的立場上看,我們應該如何進一步挖掘與宣揚先人精神,提升文化自信?

方銘:應該清醒地意識到,講好真實立體全面的故事,傳承和發展中華優秀傳統文化,是我們這一代人需要承擔的歷史使命。屈原是歷史中存在過的真實的人,同時也是經過歷代文化人和屈原的崇敬者不斷詮釋過的文化符號。我們既要還原歷史中的屈原,也要注意后代人對屈原的詮釋。同時,我們既要注意對屈原正面的詮釋,也要注意批評者的文化立場。總而言之,在中國文化史上,無論是贊揚一個人物,還是批評一個人物,都應該把其當作一個有價值的樣本,體現對歷史人物的客觀尊重和同理。如果能認識到這一點,還原歷史,講述故事,就有了科學的立場。

屈原是歷史人物,我們今天學習屈原,應該有現代的眼光,應該站在世界文化發展的立場上。我曾經多次說過,屈原是中國的,更是世界的。屈原的作品及精神價值,也是人類文化遺產的一部分。我們研究屈原,既是為了還原歷史,更是為了學習屈原。學習屈原,既是為了提升我們自己,也是為了提升我們的時代。(嘉賓簡介:方銘,北京語言大學教授,中國屈原學會會長,主要從事先秦兩漢魏晉六朝文學與文獻研究。)

吉公網安備 22030202000126號

吉公網安備 22030202000126號